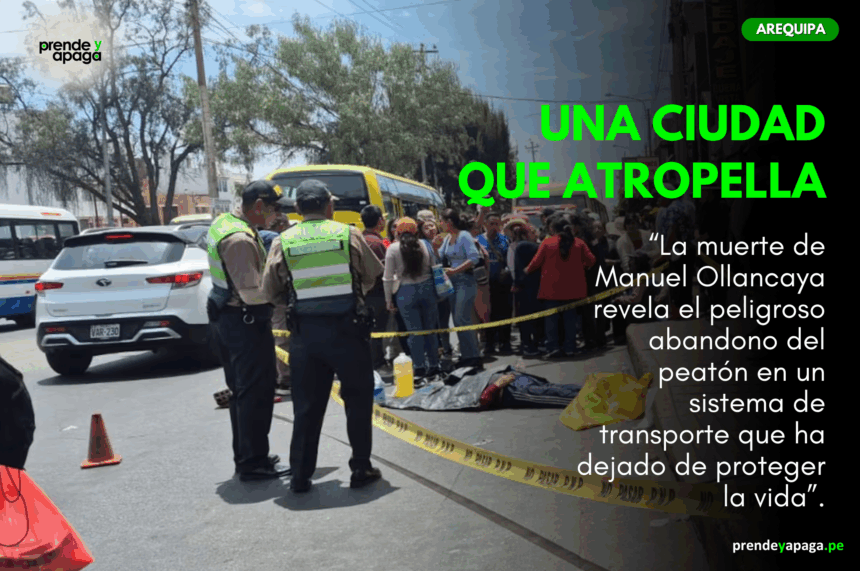

El 1 de diciembre, Arequipa perdió mucho más que a un ciudadano. Perdió un pedazo de humanidad. Manuel Ollancaya Hancco, un adulto mayor de 87 años, falleció tras ser atropellado por una unidad del SIT en la avenida Los Incas. A las 11:45 de la mañana, como cada día, don Manuel caminaba hacia la feria para comprar sus productos de primera necesidad. Una rutina sencilla, casi ritual, que se quebró en segundos cuando intentaba regresar a casa.

Según el cobrador de la unidad, Antony Bellido, el anciano levantó la mano para hacer la señal de subida al vehículo. Sin embargo, no llegó a abordarlo. Tropezó al intentar subir a la vereda, cayó al pavimento y, en ese instante, la cúster avanzó. La llanta trasera le arrebató la vida. En un abrir y cerrar de ojos, la avenida se convirtió en un escenario de tragedia: la vida de un hombre que solo quería volver a su hogar terminó cubierta por plásticos azules, mientras los vecinos, impotentes, trataban de proteger su cuerpo con dos galones de aceite y lejía a modo de peso improvisado.

Pero la pregunta que pesa sobre todos es incómoda y urgente: ¿hasta cuándo?

¿Cuántas vidas más deben perderse para que entendamos que el transporte público no es solo un negocio, sino una responsabilidad social? No se trata únicamente de un tropiezo; se trata de un sistema que normaliza la prisa, la indiferencia y la negligencia. En este caso se cobró una vida. Mañana podría ser la de cualquier persona querida, un hijo, un padre, un vecino. La cultura del transporte parece haberse diluido entre apuros, bocinazos y la eterna lucha por ganar un pasajero más.

Tampoco es menor la duda sobre la actuación del conductor. ¿Qué hacía? ¿Por qué no pudo advertir a un anciano que claramente necesitaba apoyo? No se trata de culpar sin pruebas, sino de exigir prudencia, sensibilidad y observación: tres virtudes que cualquier conductor de servicio público debería tener y que hoy parecen ausentes en muchas rutas de la ciudad.

Y el Estado tampoco está libre de responsabilidad. ¿Dónde estaban los efectivos policiales? ¿Dónde los semáforos que regulen una vía tan transitada? ¿Dónde las mínimas condiciones que garanticen que un ciudadano adulto mayor pueda cruzar una avenida sin jugarse la vida? Los vacíos institucionales se sienten más dolorosos cuando la falta de acción termina sumándose a la lista de causas invisibles que matan.

Porque detrás de las estadísticas, detrás de las crónicas policiales y los informes de tránsito, hay historias humanas. Manuel Ollancaya no era un número: era un padre, un abuelo, un vecino, un hombre cansado por los años y por las compras del día que solo quería volver a su casa. Pero las llantas del descuido atravesaron esa misión.

Hoy no basta con lamentar. La muerte de don Manuel debe obligarnos a mirar de frente una verdad incómoda: Arequipa necesita con urgencia un cambio en su cultura vial, en su sistema de transporte y en su sentido de responsabilidad colectiva. Porque la vida humana debería ser siempre prioridad, no un daño colateral del apuro urbano.